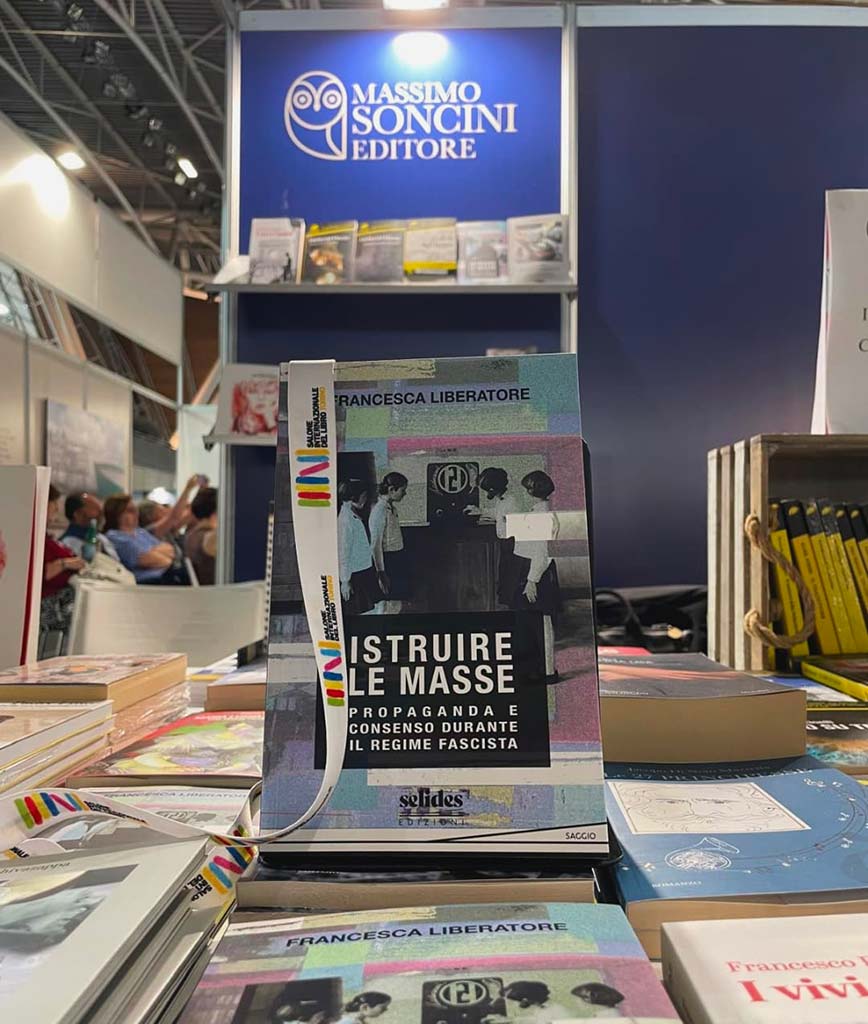

È stato pubblicato qualche settimana Istruire le masse. Propaganda e consenso durante il regime fascista (edizioni Selides, marchio di Massimo Soncini Editore dedicato a saggistica e narrativa), opera prima della vastese Francesca Liberatore. Insegnante di discipline letterarie nella scuola secondaria, l’autrice ha conseguito la laurea magistrale in Giornalismo, cultura editoriale e comunicazione multimediale all’Università di Parma (dopo quella in Filologia moderna a Chieti) e da sempre è affascinata dalla ricerca storica.

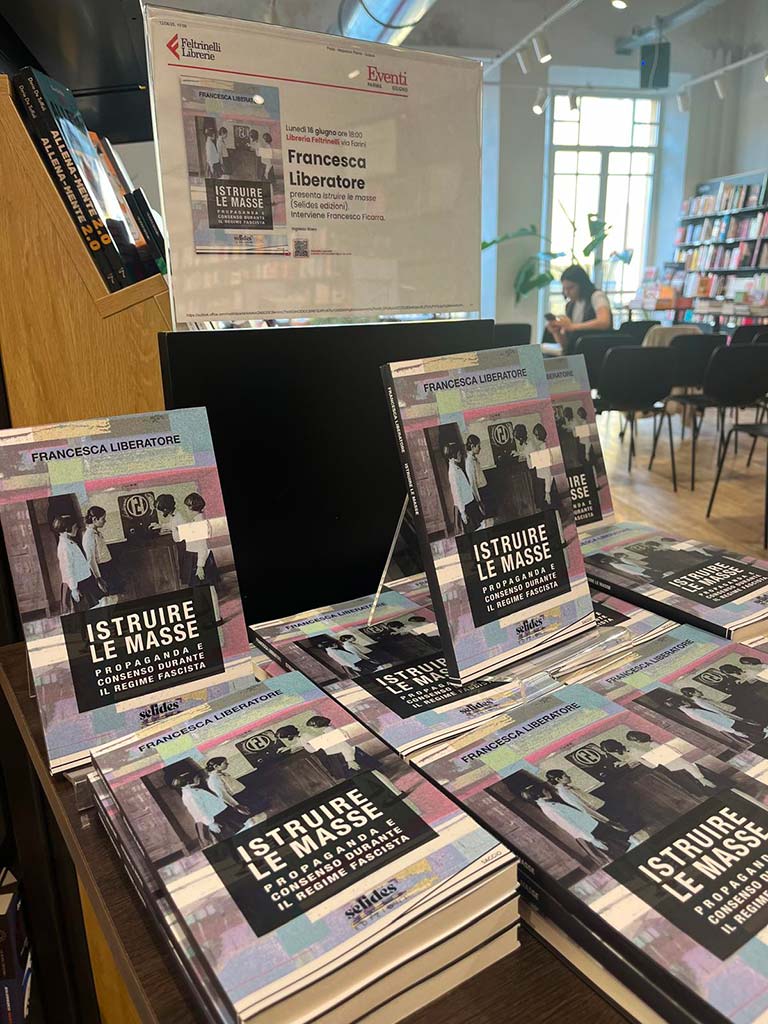

Nei giorni scorsi, a Parma, è inizia la serie di presentazioni del volume riscuotendo un rinnovato interesse per un argomento spesso al centro del dibattito.

Un saggio nato quasi per caso, il cui primo spunto è arrivato dal ritrovamento in un mercatino di un’edizione di un libro unico di Stato per alunni di seconda elementare: «Tra quelle pagine ho tratto l’ispirazione per avviare questo lavoro di ricerca», ci dice Liberatore.

Il libro indaga i meccanismi della persuasione politica, offrendo spunti di riflessione attuali con «molte dinamiche sperimentate durante il regime fascista riconoscibili anche oggi»: un viaggio tra le parole, le immagini e le tecniche usate nel periodo più controverso della storia italiana che è «sì storia, ma non solo passato».

L’intervista all’autrice

Istruire le masse. Propaganda e consenso durante il regime fascista”, da dove parte questo saggio?

L’idea nasce da una profonda curiosità verso i meccanismi del potere e, in particolare, verso il modo in cui la comunicazione politica plasma emozioni collettive e costruisce consenso. Il fascismo, in questo senso, rappresenta un caso emblematico: un regime che ha trasformato la comunicazione in un’arma di controllo totale, capace di penetrare ogni aspetto della vita pubblica e privata, a partire dall’istruzione dei più giovani. Il lavoro di ricerca parte da una triangolazione tra fonti d’archivio, stampa dell’epoca e testimonianze secondarie, con particolare attenzione al linguaggio dell’epoca. La mia prima fonte è stata un’edizione di un libro unico di Stato per alunni di seconda elementare scovato casualmente in un mercatino. Tra quelle pagine ho tratto l’ispirazione per avviare questo lavoro di ricerca.

Sono iniziate le presentazioni del libro, com’è stato accolto? C’è interesse per un argomento che a prima vista potrebbe sembrare puramente storico?

Sì, l’interesse pare essere forte, anche perché il tema, pur riferendosi a un periodo storico specifico, parla direttamente al presente. In un’epoca in cui la manipolazione dell’informazione e la comunicazione politica sono al centro del dibattito pubblico, molti lettori colgono l’attualità del messaggio. Il libro ha trovato attenzione soprattutto tra chi sente la necessità di comprendere come nascono le narrazioni politiche e attraverso quali strumenti. Non dimentichiamo oltretutto che il mercato editoriale attuale guarda fortunatamente con estremo interesse alla saggistica storica e soprattutto al periodo fascista: basti pensare alle pubblicazioni di Francesco Filippi, Luciano Canfora, Aldo Cazzullo e tanti altri.

Questo lavoro parla delle strategie comunicative dell’epoca fascista. È possibile tracciare dei parallelismi con i nostri giorni? In questo caso quali elementi o tecniche si ritrovano?

Sì, è non solo possibile, ma anche necessario tracciare dei parallelismi tra le strategie comunicative del regime fascista e le modalità con cui oggi si costruisce il consenso politico e sociale. Il fascismo fu, sotto molti aspetti, un laboratorio di comunicazione politica moderna, anticipando tecniche che oggi rientrano nel vocabolario corrente dell’analisi dei media e della comunicazione: media event, spin, framing e coinvolgimento emotivo delle masse. Per media event, ad esempio, si intende una vera e propria spettacolarizzazione della politica: le grandi adunate, le parate, i discorsi del Duce dal balcone erano eventi mediatici costruiti per suscitare emozione, appartenenza, consenso.

Oggi vediamo la stessa logica nelle grandi convention dei partiti, nei comizi trasmessi in diretta social, nelle campagne elettorali costruite come show. Allora come oggi, l’immagine è più forte del contenuto e il leader non parla solo per informare, ma per “entrare in scena”, colpire, emozionare. Citerei ancora il framing, ovvero l’inquadramento ideologico: il fascismo eccelleva nel “dare un nome alle cose” in modo strategico. Non si parlava di “soppressione delle libertà”, ma di “unità nazionale”; non di “conflitto”, ma di “rigenerazione del popolo”. Le parole erano scelte per indirizzare la percezione, per limitare la possibilità di pensare in modo diverso. Oggi il framing è una tecnica ampiamente studiata: chiamare un fenomeno “emergenza”, ad esempio, attiva nella mente delle persone una risposta emotiva urgente, ansiosa, favorevole a misure eccezionali.

Nell’abstract del volume si cita un «passato che continua a parlare al presente», perché?

Perché molte delle dinamiche sperimentate durante il regime fascista (citerei la centralità del leader carismatico, la propaganda visiva, il controllo dell’informazione, la costruzione del nemico) sono riconoscibili anche nel panorama contemporaneo, sebbene in forme più fluide. Studiare quel passato permette di leggere con maggiore consapevolezza il presente e le sue derive potenzialmente autoritarie.

Altro tema affrontato è quello del controllo dell’informazione. Oggi che scenario vede in Italia? Con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione è ancora possibile parlare di controllo dell’informazione?

Credo proprio di sì, pur avendo evidentemente cambiato forma. Durante il fascismo il controllo era diretto e visibile (il Minculpop censurava, riscriveva, imponeva). Oggi è più sottile e pervasivo: avviene attraverso algoritmi, social network, piattaforme digitali che decidono cosa vediamo, spesso senza che ce ne accorgiamo. Non esiste più un solo “controllore”, ma un sistema complesso fatto di algoritmi che selezionano i contenuti, di bolle informative che ci confermano nelle nostre idee, le cosiddette echo chamber, di concentrazione dei media e di influenza della politica sull’informazione pubblica.

La propaganda attualmente non appare più come tale: si presenta il più delle volte come opinione spontanea, condivisa tra pari. Proprio per questo è più difficile da riconoscere e quindi più efficace. In questo scenario, educare al pensiero critico e alla lettura consapevole dei media diventa fondamentale per difendere la democrazia.

Nella sua prefazione, il prof. Balestrazzi fa cenno al “capopopolo”. Nonostante le drammatiche esperienze passate gli italiani sembrano continuare a subire un certo fascino da tali figure…

Sinceramente credo che le dinamiche emotive che alimentano il carisma del “capopopolo” non siano di fatto scomparse. L’identificazione affettiva con un leader forte, capace di “rassicurare” e semplificare la complessità, continua ad esercitare una forte attrazione, specialmente in periodi di crisi. È una lezione non del tutto assimilata dalla nostra società democratica, e questo rende ancora più importante, come dicevo pocanzi, educare al pensiero critico. In un’epoca dominata da emozioni, social media e comunicazione diretta, il carisma personale può contare più dei contenuti e il rischio è che questo metta in secondo piano il vero confronto democratico.

Strategie comunicative, controllo dell’informazione, propaganda: in una società virtuale in cui è sempre più difficile distinguere il vero dal falso (ormai anche a livello fotografico grazie all’uso dell’AI) la propaganda è ancora più difficile da “smascherare”? Per riprendere il titolo del volume, come possono le “masse” essere maggiormente consapevoli di quello che stanno leggendo, ascoltando o guardando?

Sì, perché l’informazione si presenta in forme sofisticate e invisibili, sfruttando social media, intelligenza artificiale, deepfake, strategie persuasive emozionali. Per questo la scuola, l’educazione storica e l’informazione critica sono baluardi fondamentali. Le “masse” possono difendersi solo se vengono formate a riconoscere le tecniche persuasive, a distinguere tra informazione e manipolazione, tra emozione e propaganda. Credo sia necessario lavorare in tale direzione soprattutto nelle scuole: educare le nuove generazioni a distinguere il vero dal verosimile, a verificare le fonti, a riconoscere le tecniche della manipolazione. Insegnare a leggere criticamente i media è oggi una vera forma di educazione alla cittadinanza democratica, certo è che debbano saperlo fare in primis gli adulti.

Per concludere, senza voler anticipare troppo il contenuto del libro, cito un altro passaggio dell’abstract, considerato soprattutto che oggi tale argomento alimenta un confronto politico molto acceso, “Il fascismo è davvero solo storia?”

Il fascismo è storia, ma certamente non è solo passato. I suoi meccanismi comunicativi, linguistici e di costruzione del consenso possono riemergere in forme nuove e più subdole, soprattutto in contesti di crisi sociale o politica. Come scriveva Umberto Eco nel celebre saggio Il fascismo eterno (1995), il fascismo non è solo un regime politico, ma una “forma mentale”, un modo di intendere il potere e i rapporti sociali che può sopravvivere anche in democrazia, sotto forme mutate: «Il fascismo può tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è smascherarlo e puntare l’indice su ogni sua nuova incarnazione».

Anche Luciano Canfora, storico e filologo, ha spesso sottolineato come l’uso strumentale della storia sia una delle strategie più pericolose nei regimi autoritari: manipolare il passato per giustificare il presente. Nei suoi saggi, ricorda che la democrazia è fragile e richiede partecipazione attiva e consapevole per essere difesa. La memoria storica, insegnata con rigore e spirito critico, è realmente un presidio contro tutte le pericolose derive autoritarie del presente.

Il libro è disponibile su tutte le piattaforme online