Ottant’anni fa, alla fine dell’aprile del 1945, tutta l’Italia era finalmente libera: libera dal regime fascista, libera dall’invasore nazista. La libertà, conquistata a caro prezzo, tra le macerie e le sofferenze della guerra, si faceva strada in tutte le città italiane.

Ma cosa è stata la Resistenza? Secondo lo storico Roberto Battaglia, la Resistenza italiana è stata, innanzitutto, un’esperienza popolare: dietro il movimento armato resistenziale, seppur non ci fu un intero popolo a ribellarsi all’oppressione nazifascista, ci fu almeno la grande maggioranza delle masse popolari, e di buona parte del ceto intellettuale che, in modo diretto o indiretto, alimentarono la ribellione all’occupazione tedesca. Non solo resistenza attiva quindi, ma anche resistenza passiva: una resistenza fatta di disobbedienza agli ordini dell’invasore, e di aiuto e di sostegno ai partigiani in armi. Seppur può sembrare una fenomeno di poco conto rispetto alla lotta armata, la resistenza passiva fu fondamentale, spesso indispensabile, per la lotta partigiana.

In Abruzzo, la resistenza passiva fu un elemento essenziale, in alcuni casi vitale. Sebbene dopo l’armistizio del settembre 1943 ci fosse una situazione estremamente caotica e di disagio generale, non si tardò a riconoscere nell’esercito tedesco un nemico comune, un oppressore di queste terre. La conseguenza fu che la popolazione fu subito pronta a venire in aiuto ai fuggiaschi, ai ricercati dalla polizia ed ai soldati alleati fuggiti dai campi di confinamento: soprattutto in Abruzzo, infatti, avevano trovato spazio numerosi campi di prigionia per ufficiali e soldati alleati, e per internati civili e politici antifascisti italiani. Gli abitanti del posto si offrirono come guide per coloro che cercavano di superare la linea del fronte. Sotto questo aspetto, l’aiuto della popolazione locale, soprattutto per l’esercito Alleato, fu essenziale: le carte topografiche della regione, infatti, spesso erano errate o gravemente lacunose tanto da impedire o rallentare numero operazioni. Montanari e pastori li scortavano nei passi di montagna, difficili da superare senza una buona conoscenza del territori.

La popolazione, inoltre, fu fortemente ostile all’invasore tedesco: quando i nazisti capirono che i bandi e gli avvisi pubblici, con i quali si ordinava la consegna di viveri e di bestiame, e si disponeva il reclutamento di uomini, non sortivano alcun effetto, passarono alle razzie e alle distruzioni, dapprima nelle città, e successivamente anche nelle campagne.

Il popolo reagì a queste scelleratezze nascondendo sistematicamente sia le provviste, che gli animali. Gli uomini fuggirono dai centri abitanti portando con sé tutto quello che poteva essere soggetto a requisizione. L’opera d’imboscamento degli animali da allevamento assunse proporzioni notevoli nei paesi della bassa Maiella: le greggi furono trattenute negli alpeggi estivi e, dopo una meticolosa preparazione, un gigantesco esodo fu organizzato dai pastori della Maiella. Si pensi che, in una sola notte, passarono a valle, raggiungendo le linee alleate, più di diecimila pecore, senza che le sentinelle tedesche si accorsero di nulla.

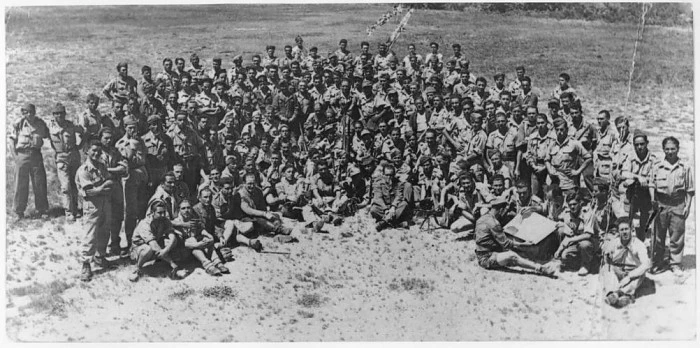

Il territorio abruzzese, però, non fu caratterizzato dalla solo resistenza passiva, ma anche dalla lotta armata. La storia della liberazione italiana, infatti, è fortemente legata anche all’Abruzzo e ai suoi uomini, in particolar modo a un gruppo: la Brigata Maiella. Costituita come un gruppo di volontari nel gennaio del 1944, comandato da Ettore Troilo, fu aggregato al V corpo britannico dell’VIII armata. Numerosi furono i combattimenti che videro coinvolta la Brigata insieme agli Alleati, fino alla fine di maggio, quando i tedeschi abbandonarono i territori della Maiella. All’inizio di giugno i nazisti erano in fuga ovunque: Pescara e Chieti erano state liberate dagli inglesi e dal Corpo di Liberazione. Una volta liberato l’Abruzzo, nel giugno del 1944, la Maiella decise di proseguire il cammino intrapreso al fianco degli Alleati.

Il 17 giugno 1944 la Banda della Maiella passò alle dipendenze del II corpo polacco, che sostituiva il V corpo britannico, facente parte anch’esso dell’VIII armata. I combattenti della Brigata attraversarono le Marche, sostenendo numerose battaglie contro i tedeschi, ed arrivarono a liberare Pesaro nell’agosto del 1944. Dopo lo sfondamento della Linea Gotica, il fronte si stabilizzò in Emilia Romagna, dove la liberazione di Brisighella, il 5 dicembre del 1944, fu merito esclusivo della Maiella. Nell’aprile del 1945, la Brigata fu tra i primi ad entrare a Bologna e, nei primi giorni di maggio, una parte di essa si spinse fino ad Asiago. La liberazione italiana fu a quel punto compiuta.

La Resistenza italiana è stata definita come il “nuovo Risorgimento italiano” che, a differenza di quello ottocentesco, però, ha coinvolto attivamente le masse nella vita politica e, cosa non meno importante, ha gettato le fondamenta di una nuova Repubblica democratica fondata su una Costituzione.

La Resistenza italiana è stato il riscatto del suo popolo: si combatteva affinché «una nuova Italia sorgesse dalle rovine, libera da ogni contatto e da ogni vincolo con un passato nefasto» (Ettore Troilo).